fiction.wikisort.org - Schauspieler

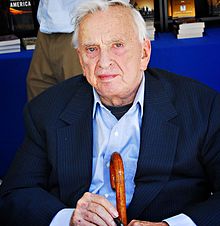

Gore Vidal [ɡɔr vɨˈdɑːl] (* 3. Oktober 1925 als Eugene Luther Vidal jr. in West Point, New York; † 31. Juli 2012 in Los Angeles, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Schauspieler und Politiker. Er schrieb auch unter den Pseudonymen Edgar Box, Cameron Kay und Katherine Everard.[1]

Leben

Gore Vidal stammte aus einer Politikerfamilie mit Verbindungen zur Familie Kennedy.[1] Sein Großvater Thomas Pryor Gore war demokratischer US-Senator für Oklahoma.[2] Gore Vidals Eltern waren der Sportler und Luftfahrtpionier Eugene Vidal und Nina Gore Vidal, geb. Gore.[3] Die Familie lebte im Haus des Senators in Washington, D.C. Nach der Scheidung der Eltern heiratete die Mutter 1935 Hugh D. Auchincloss (1897–1976), einen der Miterben der Standard Oil Company. Gore Vidal wuchs fortan in Merrywood in McLean (Virginia) nahe Washington auf, dem Herrensitz Auchincloss' über dem Potomac River. Aus dieser Ehe sowie einer zweiten Ehe des Vaters stammten je zwei Halbgeschwister. Die Beziehung Vidals zu seiner kapriziösen und alkoholabhängigen Mutter war von früh an schwierig. Nach erneuter Scheidung der Mutter, die ein langjähriges Verhältnis mit Clark Gable hatte[4], heiratete der Stiefvater 1942 Janet Lee Bouvier, die Mutter von Jacqueline Kennedy Onassis, welche dadurch zur Stiefschwester von Gore Vidal wurde. Der Vizepräsident Al Gore war ein entfernter Verwandter. Vidal selbst bezeichnete sich gerne als das „schwarze Schaf“ der Dynastie, womit nicht nur seine radikale Kritik an den politischen Verhältnissen in den USA gemeint war, sondern auch seine unverblümt gelebte und in Büchern geschilderte Homosexualität.[1]

Als Vidal seinen Großvater im Alter von sieben Jahren zum Senat begleitete, wurde er Zeuge, wie die Bonus Army das Kapitol belagerte und ihr Auto von einem Steinwurf getroffen wurde.[5] In seiner Autobiographie Point to Point Navigation führt er dies als ein für seine politischen Überzeugung prägendes Ereignis an.[6]

Nach seiner Schulzeit in Washington, D.C. und New Mexico studierte Gore Vidal von 1940 bis 1943 an der Phillips Exeter Academy. Er war Unterstützer des America First Committee, einer isolationistischen Bewegung, die 1940/41 die Teilnahme der USA am Zweiten Weltkrieg zu verhindern suchte. Anschließend trat er in die US Army ein, wo er vor allem Verwaltungstätigkeiten ausübte. Ab 1945 diente er als Erster Maat auf einem Transportschiff. Auf diesen Erfahrungen beruht sein Debütroman Williwaw (1946), der so erfolgreich war, dass Vidal 1947/48 nach Guatemala und Europa reisen konnte.[7] 1950 zog Gore Vidal nach New York City, verfasste Drehbücher, darunter als Co-Autor für den Film Ben Hur, und schrieb Broadway-Stücke. Visit to a Small Planet wurde fast 400 Mal aufgeführt.[1]

1960 bewarb sich Gore Vidal mit dem Slogan „You’ll get more with Gore“ („Gore bietet Ihnen mehr“) als Kandidat der Demokraten erfolglos um einen Sitz im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten für den Bundesstaat New York; er unterlag dem Republikaner J. Ernest Wharton. Seine enge Beziehung zu seiner Stiefschwester „Jackie“ und deren Ehemann, Präsident John F. Kennedy, endete noch vor dessen Ermordung 1963, laut Vidals Memoiren aufgrund von Intrigen durch dessen Bruder Robert F. Kennedy, der wegen Vidals Lebenswandel Sorgen um das Image des First Couple gehabt haben soll.

Aufsehen erregte seine im Fernsehen übertragene Debatte mit William F. Buckley, Jr. anlässlich der Democratic National Convention von 1968. Als Vidal während dieser Auseinandersetzung Buckley als Kryptofaschist bezeichnete, beschimpfte ihn dieser daraufhin als Queer.[8] Die Dokumentation Best of Enemies von 2015 thematisierte dieses Ereignis.

1970 war er Mitbegründer und einer der Vorsitzenden der linksliberalen People’s Party, die eine Alternative zu den beiden etablierten Parteien schaffen sollte. Bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1972 blieb ihr Kandidat Benjamin Spock jedoch chancenlos gegen Richard Nixon und George McGovern, woraufhin sich die People’s Party schnell auflöste.[9] 1982 trat er – abermals für die Demokraten – in Kalifornien zu Vorwahlen für den US-Senat an und kam auf Platz zwei hinter Jerry Brown. Sein politisches Engagement bewies Vidal als profilierter Kritiker des politischen Systems der USA, die er als einen Polizeistaat auffasste, in dem Republikaner und Demokraten als Einheitspartei für die Interessen von Großkonzernen eintreten und die Medien Instrumente der Propaganda sind.[1] So trat Vidal auch 2003/04 bei Kundgebungen gegen den Irakkrieg auf.[10]

Er war Kritiker des „nationalen Sicherheitsstaates“ USA, der NATO, des Kalten Krieges, die er mangels Zustimmung oder gar Anweisung des amerikanischen Volkes für unzureichend legitimiert hielt. Die Folge seien 40 Jahre sinnloser Kriege gewesen, die eine Staatsverschuldung von 5 Billiarden Dollar schufen und Luftfahrtfirmen oder General Electric riesige Gewinne verschafften.[11]

Nachdem Vidal mit Timothy McVeigh, dem Attentäter von Oklahoma, mehrere Jahre brieflich verkehrt hatte, gehörte er zu den fünf Augenzeugen, welche McVeighs Hinrichtung am 11. Juni 2001 beiwohnten. McVeigh verstand das Oklahoma-Massaker von 1995 als Rache für Waco, wo bei einer Aktion der US-Bundespolizei FBI 1993 rund 80 Sekten-Mitglieder ums Leben gekommen waren. Gore Vidal kritisierte ebenfalls die Waco-Vorgänge und schrieb für das Magazin Vanity Fair über die Hinrichtung McVeighs.[12]

1996 gehörte Vidal zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs an den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, demzufolge Mitglieder der Sekte Scientology diskriminiert würden wie die Juden im Dritten Reich.[13] Allerdings gehörte er auch zu den namhaften Kritikern von Scientology. Über Sektengründer L. Ron Hubbard sagte Vidal:

„Er strahlte das Übel, Arglistigkeit und Dummheit aus […]“[14]

Vidal galt als einer der intelligentesten amerikanischen Schriftsteller. Er pflegte eine langjährige Rivalität mit Truman Capote. Berüchtigt waren seine humorvollen Gedanken und seine sarkastische Scharfzüngigkeit.[2] Bekannt wurde unter anderem sein Ausspruch zu der 1989 gestellten Frage, was passiert wäre, wenn 1963 Nikita Sergejewitsch Chruschtschow und nicht John F. Kennedy ermordet worden wäre – Vidal antwortete lakonisch, dass die Witwe des ersteren sicher nicht eine Mrs. Onassis geworden wäre.[15]

Schon frühzeitig erwarb Vidal ein Haus in den Hügeln direkt oberhalb von Hollywood. Seit den 1970er Jahren lebte er mit seinem Lebensgefährten Howard Austen hauptsächlich in Rom und Ravello (Italien). Nach dessen Tod zog er 2004 zurück in die USA. Gore Vidal lebte danach in Los Angeles, wo er am 31. Juli 2012 in seinem Haus in den Hollywood Hills an den Folgen einer Lungenentzündung starb.[1]

Gore Vidal als Autodidakt war stets skeptisch gegenüber den intellektuellen Ansprüchen im akademischen Umfeld („Teaching has killed more good writers than alcohol.“)[16] und nahm nur vereinzelt Einladungen zu Reden an Universitäten an. Dennoch hinterließ er sein gesamtes Vermögen von rund 37 Mio. Dollar testamentarisch der Harvard-Universität.[16]

Werke

Seit den 1960er-Jahren zählte Gore Vidal zu den vielseitigsten Autoren der USA, deren Geschichte er umfassend in gut 20 historischen und satirischen Romanen, zwölf Bänden mit Essays, Drehbüchern und Reden aufzuarbeiten trachtete. Seine Polemik gegen die McCarthy-Ära und die moralisierende Scheinheiligkeit vieler Zeitgenossen führten zu Skandalen, wie um den Homosexuellen-Roman The City and the Pillar (1948, dt. Geschlossener Kreis). Erst 1964 schrieb sich Gore Vidal mit Julian, einer Romanbiografie des letzten heidnischen römischen Kaisers Julian, in die Bestsellerlisten. In Myra Breckinridge griff er 1968 die Problematik der Geschlechtsumwandlung auf. Manche sahen Gore Vidal seiner Zeit weit voraus. So thematisierte Kalki die Gentechnologie und den Terroreinsatz von Biowaffen, der Essay Ewiger Krieg für ewigen Frieden warnte vor permanentem Krieg durch die USA.

Viele Romane behandeln historische Persönlichkeiten der USA und der Weltgeschichte: Aaron Burr in Burr (1973), Präsident Ulysses S. Grant in 1876 (1976), Abraham Lincoln in Lincoln (1984), Theodore Roosevelt und John Hay in Empire (1987), Woodrow Wilson und Warren G. Harding in Hollywood (1990) und Jesus in Live from Golgotha (1992).

Filmarbeit

Gore Vidal war mehrfach in Nebenrollen zu sehen, unter anderem in den Spielfilmen Fellinis Roma von Federico Fellini, The Player von Robert Altman, Bob Roberts von Tim Robbins und Gattaca von Andrew Niccol.

In der Folge Das literarische Duett (OT: Moe’N’a Lisa; 6. Folge der 18. Staffel) der Trickserie Die Simpsons ist er als Gast auf dem Literaturfest „Wortreich-Festival“ in Vermont zugegen, bis er zum Gehen aufgefordert wird, nachdem er damit prahlt, seine Buchtitel von Lebensmittelverpackungen und Kassenzetteln abzuschreiben. Auch in der Folge Stiefsohn Peter (OT: Mother Tucker; 2. Folge der 5. Staffel) von Family Guy hatte er einen Kurzauftritt.

Auszeichnungen

- 1955: Edgar-Allan-Poe-Preis

- 1982: American Book Critics Circle Award für The Second American Revolution

- 1993: National Book Award für United States: Essays 1952–1992

- 1999: Wahl zum Mitglied der American Academy of Arts and Letters[17]

Bibliografie (Auswahl)

Narratives of Empire

- 1 Burr, Random House 1973, ISBN 0394480244 (spielt 1836)

- Burr, Bertelsmann 1975, Übersetzer Günter Panske, ISBN 3-570-02308-7

- 2 Lincoln, Franklin Library 1984 (spielt 1861–1865)

- Lincoln, Hoffmann und Campe 1985, Übersetzer Christian Spiel und Rudolf Hermstein, ISBN 3-455-07956-3

- 3 1876, Random House 1976, ISBN 0-394-49750-3 (spielt 1875–1877)

- 1876, Bertelsmann 1978, Übersetzer Dieter Dörr und Eric Burger, ISBN 3-570-05734-8

- 4 Empire, Random House 1976, ISBN 0-375-70874-X (spielt 1898–1907)

- Empire, Hoffmann und Campe 1989, Übersetzer Günter Panske, ISBN 3-455-07961-X

- 5 Hollywood, Random House 1990, ISBN 0-375-70875-8 (spielt 1917–1923)

- Hollywood, Hoffmann und Campe 1991, Übersetzer Günter Panske, ISBN 3-455-07830-3

- 6 Washington D.C., Little Brown 1967, ISBN 0-375-70877-4 (spielt 1937–1954)

- Washington D.C., Büchergilde Gutenberg 1969, Übersetzer Philip Weiler, DNB 458533165

- 7 The Golden Age, Doubleday 2000, ISBN 0-385-50075-0 (spielt 1939–1954)

- Das goldene Zeitalter, Knaus 2001, Übersetzerin Silvia Morawetz, ISBN 3-8135-0181-7

Belletristik

- Williwaw, E. P. Dutton 1946, OCLC 582621427

- In a Yellow Wood, Cleis 1947, OCLC 40734847

- The City and the Pillar, E. P. Dutton 1948, überarbeitet 1965

- Geschlossener Kreis, Droemer Knaur 1986, Übersetzer Peter Kobbe, ISBN 3-426-01399-1

- The Season of Comfort, 1949, OCLC 494733882

- Dark green, bright red, Lehmann 1950, OCLC 472919313

- Death in the fifth position, 1952

- Tod in der fünften Position, Rowohlt 1962, Übersetzerin Gesa Gross, DNB 455263183

- Death before Bedtime1953

- Tod vorm Schlafengehen, Rowohlt 1963, Übersetzer Kurt Wagenseil, DNB 455263167

- Messiah, E. P. Dutton 1954, OCLC 645237373

- Messias, Suhrkamp 1977, Übersetzer Peter von Tramin, ISBN 3-518-06890-3

- Julian, Little, Brown & Company 1962, OCLC 53289864

- Julian, Kiepenheuer & Witsch 1965, Übersetzer Philip Weiler, DNB 455263191

- Myra Breckinridge, Little, Brown 1968, ISBN 1-125-97948-8

- Myra Breckinridge, Kiepenheuer & Witsch 1969, Übersetzer Philip Weiler, DNB 458533130

- Myron, Random House 1974, ISBN 0-394-49477-6

- Die Sirene von Babylon: Myron Breckinridge, Bertelsmann 1976, Übersetzer Eric Burger, ISBN 3-570-00286-1

- Kalki, Random House 1978, ISBN 0-394-42053-5

- Kalki, Steinhausen 1980, Übersetzer Helmut Kossodo, ISBN 3-8205-6751-8

- Creation, Random House 1981, ISBN 0-345-30007-6

- Ich Cyrus, Enkel des Zarathustra, Hoffmann und Campe 1986, Übersetzer Günter Panske, ISBN 3-455-07959-8

- Duluth, William Heinemann 1983, ISBN 0-434-83076-3

- Duluth wie Dallas, Hoffmann und Campe 1984, Übersetzer Günter Panske, ISBN 3-455-07951-2

- The Smithsonian Institution, Little, Brown UK 1998, ISBN 0-316-64504-4

- Live from Golgotha, Penguin Books 1993, ISBN 0140231196

- Golgatha live oder das fünfte Testament, Hoffmann und Campe 1993, Übersetzerin Pociao, ISBN 3-455-07831-1

Theaterstücke (Auswahl)

- Visit to a Small Planet (1957)

- Romulus (1962)

- An Evening with Richard Nixon and … (1972)

- Gore Vidal’s Lincoln (1988)

Filmskripte

- Wedding Breakfast

- Mädchen ohne Mitgift (The Catered Affair, 1956)

- Ben Hur (1959)

- Plötzlich im letzten Sommer (Suddenly Last Summer, 1959)

- The Best Man (1964)

- Caligula (1979)

- Dress Gray (1986)

- Der Sizilianer (The Sicilian, 1987)

- Gejagt bis in den Tod (Billy the Kid, 1989)

Sachbücher

- Matters of fact and fiction, Random House 1977, ISBN 0394411285

- American Plastics: Über Literatur und Politik, Hoffmann und Campe 1986, Übersetzer Helmut Winter, ISBN 3-455-07957-1

- At Home. Essais (1988)

- Hollywood (1990)

- Screening History (1992)

- The Golden Age, 2000

- Das goldene Zeitalter, Knaus 2001, Übersetzerin Silvia Morawetz, ISBN 3-8135-0181-7

- Perpetual War for Perpetual Peace: How We Got to Be So Hated, Nation Books 2002, ISBN 156025405X

- Ewiger Krieg für ewigen Frieden. Wie Amerika den Hass erntet, den es gesät hat, DZB 2004, Übersetzer Bernhard Jendricke und Barbara Steckhan DNB 973540729

- Goat song, 2003

- Bocksgesang. Antworten auf Fragen vor und nach dem 11. September, Europ. Verl.-Anst. 2003, Übersetzer Bernhard Jendricke und Rita Seuß, ISBN 3-434-50563-6

- Dreaming War. Blood for Oil and the Cheney-Bush Junta (2003)

- Imperial America, Clairview Books 2004, ISBN 1902636562

- Die vergessliche Nation : wie die Amerikaner ihr politisches Gedächtnis verkaufen, Europ. Verl.-Anst. 2004, Übersetzer Bernhard Jendricke, ISBN 3-434-50588-1

Autobiografien

- Palimpsest: A Memoir, Random House 1995, ISBN 0679440380

- Palimpsest : Memoiren, Hoffmann und Campe 1996, Übersetzer Friedrich Griese, ISBN 3-455-07962-8

- Point to Point Navigation, Little, Brown 2006, ISBN 0316027278

Sekundärliteratur

- Dennis Altman: Gore Vidal's America. Polity Press, Oxford und Malden MA 2005, ISBN 0-7456-3362-5.

- Susan Baker und Curtis S. Gibson: Gore Vidal: A Critical Companion. Greenwood Press, Westport CT 1997, ISBN 0-313-29579-4.

- Quentin J. Broughall: Gore Vidal and antiquity: sex, politics and religion (Routledge monographs in classical studies). Routledge, Abingdon; New York 2022, ISBN 9781032285337.

- Stephen Harris: The Fiction of Gore Vidal and E. L. Doctorow: Writing the Historical Self. Peter Lang, Frankfurt, Oxford und New York 2002, ISBN 3-906768-43-0.

- Stephen Harris: Gore Vidal's Historical Novels and the Shaping of American Political Consciousness. Edwin Mellen Press, Lewiston NY 2005, ISBN 0-7734-6031-4.

- Fred Kaplan: Gore Vidal: A Biography. Doubleday, New York 1999, ISBN 0-385-47703-1.

- Jay Parini (Hrsg.): Gore Vidal: Writer against the Grain. Columbia University Press, New York 1992, ISBN 0-231-07208-2.

- Richard Peabody und Lucinda Ebersole (Hrsg.): Conversations with Gore Vidal. University of Mississippi Press, Jackson MS 2005, ISBN 1-57806-672-7.

- Jay Parini: Every Time a Friend Succeeds Something Inside Me Dies: The Life of Gore Vidal. Little Brown, 2015, ISBN 978-1-4087-0463-9

Weblinks

- Literatur von und über Gore Vidal im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Gore Vidal in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Gore Vidal in der Internet Movie Database (englisch)

- Gore Vidal in der Notable Names Database (englisch)

- Gore Vidal in der Internet Speculative Fiction Database (englisch)

- Werke von und über Gore Vidal bei Open Library

- Gore Vidal in der Science Fiction Awards+ Database (englisch)

- The Gore Vidal Index (englisch)

- Biografie von Gore Vidal in der Welt

- Gore Vidal, amerikanischer Schriftsteller und liberaler Denker 1925-2012

Einzelnachweise

- Edgar Box (Memento vom 3. Dezember 2013 im Internet Archive), Pseudonym von Gore Vidal bei krimi-couch.de. Abgerufen am 24. November 2013.

- Martin Lüdke: Gore Vidal: Das ist nicht Amerika bei cicero.de, 10. Mai 2010. Abgerufen am 24. November 2013.

- Jay Parini: Every Time A Friend Succeeds Something Inside Me Dies – The Life of Gore Vidal. Verlag Little, Brown, London, 2015. ISBN 978-1-4055-2536-7.

- Gore Vidal; Point to Point Navigation, 2006, S. 135

- Paul Dickson, Thomas B. Allen: The Bonus Army: An American Epic. Bloomsbury Publishing, London 2010, ISBN 0-8027-1936-8, S. 127 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Gore Vidal: Point to Point Navigation. Random House, New York City 2007, ISBN 0-307-38770-4, S. 19–20 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- US-Schriftsteller Gore Vidal ist tot In: Der Tagesspiegel, 1. August 2012. Abgerufen am 24. November 2013.

- Roger Chapman, James Ciment: Culture Wars in America: An Encyclopedia of Issues, Viewpoints and Voices (2. Auflage). Routledge, New York City 2015, ISBN 978-0-7656-8302-1, S. 685

- Dennis Altman: Gore Vidal's America. Polity Press, Cambridge 2005, ISBN 0-7456-3362-5, S. 75, 76

- Uwe Sörensen: Gore Vidal (Memento vom 2. Dezember 2013 im Internet Archive) bei famous-people.de. Abgerufen am 24. November 2013.

- Gore Vidal - eine Polemik: Amerika im "Mond der Pause" - Wozu diente der Kalte Krieg? Wer braucht die Nato? Warum lassen die Europäer sich herumkommandieren?, Die Woche, 17. Juli 1998, S. 24

- The Meaning of Timothy McVeigh, Vidals Artikel auf der Homepage des Magazins Vanity Fair von September 2001 (abgerufen am 1. August 2012).

- An Open Letter to Helmut Kohl (Memento vom 22. April 2001 im Internet Archive), Veröffentlichung des offenen Briefes an Helmut Kohl auf der Homepage von Scientology vom Dezember 1996.

- Celebrity Critics of Scientology (Memento vom 22. Juli 2012 im Internet Archive) auf der Homepage des Fight Against Coercive Tactics Network, im englischen Original: „He exuded evil, malice, and stupidity […]“, zitiert aus: George magazine, „Clash of the Titans: Scientology vs. Germany“, Russ Baker, April 1997 (abgerufen am 1. August 2012).

- Oxford Dictionary of Humorous Quotations, Ned Sherrin, Oxford University Press, 25. September 2008, S. 156.

- Jay Parini: Gore Vidal vs. Academe. In: The Chronicle Review, 21. September 2015.

- Members: Gore Vidal. American Academy of Arts and Letters, abgerufen am 1. Mai 2019.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Vidal, Gore |

| ALTERNATIVNAMEN | Vidal Jr., Eugene Luther |

| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Schriftsteller |

| GEBURTSDATUM | 3. Oktober 1925 |

| GEBURTSORT | West Point, New York |

| STERBEDATUM | 31. Juli 2012 |

| STERBEORT | Hollywood Hills, Los Angeles |

На других языках

- [de] Gore Vidal

[en] Gore Vidal

Eugene Luther Gore Vidal (/vɪˈdɑːl/; born Eugene Louis Vidal, October 3, 1925 – July 31, 2012) was an American writer and public intellectual known for his epigrammatic wit, erudition, and patrician manner. Vidal was bisexual, and in his novels and essays interrogated the social and cultural sexual norms he perceived as driving American life.[1] Beyond literature, Vidal was heavily involved in politics. He twice sought office—unsuccessfully—as a Democratic Party candidate, first in 1960 to the U.S. House of Representatives (for New York), and later in 1982 to the U.S. Senate (for California).[es] Gore Vidal

Eugene Luther Gore Vidal (West Point, Nueva York, Estados Unidos, 3 de octubre de 1925-Los Ángeles, 31 de julio de 2012),[1][2] más conocido como Gore Vidal, fue un escritor, ensayista, guionista y periodista estadounidense, candidato al Premio Nobel de Literatura.[ru] Видал, Гор

Ю́джин Лю́тер Гор Ви́дал[1] (англ. Eugene Luther Gore Vidal; 3 октября 1925 года, Уэст-Пойнт, США — 31 июля 2012 года, Голливуд-Хилс (англ.) (рус., США) — американский писатель, эссеист, кино- и театральный драматург, признанный классик американской литературы второй половины XX века. Заметная фигура культурной и политической жизни США на протяжении последних шестидесяти лет.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии