fiction.wikisort.org - Personnage

Le Petit Poucet est un conte appartenant à la tradition orale, retranscrit et transformé par Charles Perrault en France et paru dans Les Contes de ma mère l'Oye, en 1697. C'est également le nom du personnage principal de ce conte.

Pour les articles homonymes, voir Le Petit Poucet (homonymie).

| Le Petit Poucet | ||||||||

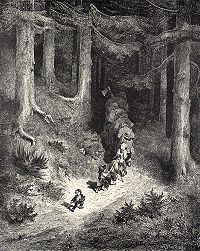

« Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. » Illustration de 1867 de Gustave Doré. | ||||||||

| Auteur | Charles Perrault | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | France | |||||||

| Genre | Conte en prose | |||||||

| Éditeur | Claude Barbin | |||||||

| Lieu de parution | Paris | |||||||

| Date de parution | 1697 | |||||||

| Chronologie | ||||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

Le conte

Résumé

Un bûcheron et sa femme n'ont plus de quoi nourrir leurs sept garçons. Un soir, alors que les enfants dorment, les parents se résignent, la mort dans l'âme, à les perdre dans la forêt. Heureusement, le plus petit de la fratrie, âgé de sept ans, surnommé Petit Poucet en raison de sa petite taille, espionne la conversation. Prévoyant, il se munit de petits cailloux blancs qu'il laissera tomber un à un derrière afin que lui et ses frères puissent retrouver leur chemin. Le lendemain, le père met son sinistre plan à exécution. Mais le Petit Poucet et ses frères regagnent vite leur logis grâce aux cailloux semés en chemin. Les parents sont heureux de les revoir car, entre-temps, le seigneur du village avait enfin remboursé aux bûcherons l'argent qu'il leur devait.

Mais ce bonheur ne dure que le temps de cette prospérité éphémère. Lorsqu'ils se retrouvent dans la pauvreté première, les parents décident à nouveau d'abandonner leurs sept enfants dans la forêt. Ils s'assurent de fermer la porte de la maison à clef afin que le Petit Poucet ne puisse pas aller ramasser des cailloux. Il tente donc à la place, au moment du trajet, de laisser tomber des petits morceaux du pain que leur mère leur a donné à lui et à ses frères, mais le pain est mangé par des oiseaux. C'est ainsi que lui et ses frères se retrouvent perdus dans la forêt. Ils arrivent alors devant une chaumière et demandent à y loger. La femme habitant en cette maison essaie de les persuader de ne pas entrer puisque son mari est un ogre qui mange les petits enfants. Mais le Petit Poucet, préférant l'ogre aux loups de la forêt, insiste pour y entrer avec ses frères. Le soir venu, la femme les cache sous un lit, mais son ogre de mari attiré par une « odeur de chair fraîche » a vite fait de découvrir la cachette des jeunes enfants. Elle réussit toutefois à le convaincre de remettre au lendemain son festin.

Les petits sont ensuite couchés dans la chambre des sept filles de l'ogre. Durant la nuit, Poucet échange son bonnet et celui de ses frères contre les couronnes d'or des filles de l'ogre, dans l'éventualité où l'ogre exécuterait son forfait pendant leur sommeil. En effet, l'ogre entre dans la chambre pendant la nuit, et, croyant que ce sont les sept garçons, tue ses sept filles. L'ogre retourne se coucher, les petits s'enfuient et l'ogre fou de rage part à leur recherche en enfilant ses bottes de sept lieues. Fatigué, il s'assied sur la pierre sous laquelle les enfants se sont cachés et s'endort. Le Petit Poucet convainc ses frères de rentrer à leur maison tandis qu'il enfile les bottes de sept lieues et court jusqu'à la chaumière de l'ogre pour récupérer son trésor. Ses parents ne sont alors plus obligés d'abandonner leurs enfants et la famille est heureuse.

Charles Perrault propose une seconde fin, en se référant à des « témoignages ». Dans la seconde fin, le Petit Poucet se contente de voler les bottes de sept lieues car elles permettent à l'ogre de courir derrière les enfants. Sur son chemin, il croise l'armée du roi et transmet un message à ce dernier. Il devient alors messager du roi. Il revient à sa demeure où il est accueilli avec joie des années plus tard. Il établit son père, ses frères et lui-même en achetant des offices à chacun.

Moralité de Perrault

« On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,

- Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,

- Et d'un extérieur qui brille ;

- Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot,

- On le méprise, on le raille, on le pille ;

- Quelquefois cependant c'est ce petit marmot

- Qui fera le bonheur de toute la famille. »

Confusion entre deux contes

Paul Delarue, puis Marie-Louise Tenèze, entre autres, ont signalé que le nom de Poucet renvoie en fait à deux contes-types différents[1] :

- Le Nain et le Géant (Les Enfants perdus dans la forêt, AT 327B ; Les Frères et l'Ogre dans la classification Aarne-Thompson-Uther)

- Tom Pouce (L'Enfant avalé par les animaux, AT 700).

C'est dans la version AT 700 que la petite taille du Poucet est réellement justifiée, et non dans la version de Perrault, où elle n'intervient que très accessoirement. Ce conte est souvent intitulé en France Grain-de-Mil, Grain-de-Millet, etc., et comporte le motif du Poucet laboureur qui serait selon Gaston Paris l'épisode central et peut-être le plus ancien du conte[1].

Contexte historique

Illustration de Gustave Doré.

Les contes traditionnels, transmis par la tradition orale, ont une origine très ancienne, et Le Petit Poucet ne fait pas exception à la règle : la misère chez le petit peuple est un fait qui traverse les siècles. La version de Charles Perrault paraît dans le contexte des grandes famines du règne de Louis XIV. Elle met plus particulièrement l'accent sur la précarité de la vie paysanne et sur la condition de l'enfant, qui était généralement le premier sacrifié en cas de malheur.

La France du XVIIe siècle

Entre la seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, période au cours de laquelle Charles Perrault publie la première édition de son conte (1697), l'Europe et la France en particulier, sont au plus fort du petit âge glaciaire, avec un premier minimum climatique en 1650. Les étés sont pluvieux, les hivers extrêmement rigoureux et les famines endémiques : les historiens en recensent en 1660, 1661, 1662, 1675[2]. En 1693, l'hiver est marqué par une famine générale. En 1715, l'hiver est sibérien, la Seine est complètement gelée. Et ce n'est que la répétition de l'hiver 1705, au cours duquel la mer s'est transformée en banquise le long des côtes. Le sol gèle sur 70 cm de profondeur. Tout est perdu : récoltes, fruits, vin. Le gibier est mort et les loups, fait rare, s'attaquent aux hommes. Il serait nécessaire d'acheter du blé à l'étranger, mais les guerres ruineuses de Louis XIV ont épuisé le Trésor.

Analyse

Tout comme dans Hansel et Gretel, le conte du Petit Poucet est un conte sur le refus de son sort, les enfants cherchant à éviter la mort qu'un adulte accepterait avec résignation. C'est aussi la victoire de la civilisation sur l'animalité, le Petit Poucet étant un personnage particulièrement cérébral préférant se faire manger par « monsieur » que par le loup.

C'est une grande chance pour le Petit Poucet de finalement n'être mangé par personne. Comme pour le Petit Chaperon rouge, le conte porte avant tout sur les capacités de ruse et de dissimulation, l'ogre confondant le Petit Poucet et ses frères avec ses propres filles.

Une victoire sur la faim

La trame de ce conte répond parfaitement aux lois du genre : Poucet est le dernier d'une famille de sept enfants, il est malingre et considéré comme un niais car il ne parle presque pas, mais il écoute.

Le thème du Petit Poucet tourne autour de l'idée de manger ou d'être mangé :

- les parents ne peuvent plus nourrir les enfants et les abandonnent dans la forêt ;

- contrairement à ses frères affamés, le Petit Poucet sait résister à la tentation de manger son dernier morceau de pain pour retrouver son chemin, mais les oiseaux picorent les miettes ;

- dans les bois, les loups n'ont qu'un but : dévorer les enfants ;

- après la première tentative pour perdre leurs enfants, les parents se déchaînent dans la gloutonnerie : « Le bûcheron envoya immédiatement sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux ».

Le détail obscène de la triple portion de viande fait des parents une anticipation de l'Ogre ; Poucet et ses frères échappent aux loups pour tomber dans un péril plus grand encore : la maison de l'Ogre, qui les engraisse pour qu'ils soient plus succulents...

Psychologiquement, cette faim insatiable représente la pulsion bête, mais pleine de force et de vitalité. Seul le Petit Poucet parvient à se dégager de ce besoin primaire. Pour cela, il va utiliser ses sens supérieurs reliés à l'intelligence, c'est-à-dire ses yeux et ses oreilles :

- il entend ses parents mettre au point leur sinistre projet ;

- il prévoit des cailloux blancs puis sacrifie son dernier morceau pour retrouver son chemin ;

- il entend l'Ogre ronfler et peut alors s'enfuir de la maison avec ses frères ;

- il fait preuve d'un grand courage pour lui dérober ses bottes de sept lieues dans son sommeil.

Il est aussi malin et exploite tous les ressorts de la ruse :

- il se cache sous l'escabeau du père ou sous le lit de l'Ogre ;

- il ment à la femme de l'Ogre pour s'emparer de ses richesses ;

- il échange le bonnet de ses frères contre les couronnes des petites ogresses pour berner leur père.

Que font les imbéciles du conte ? Ils mangent et ils dorment. Les parents rêvent de manger, les frères dorment quand il y a péril, et l'Ogre tue ses propres filles et s'assoupit.

Au-delà du thème oral proprement dit, l'histoire du Petit Poucet exalte la victoire du « marmot », dernier des fils d'un pauvre bûcheron, d'abord méprisé et qui, pourtant, triomphe de l'Ogre.

Analogie

Mythologie

Certaines thématiques du Petit Poucet sont à rapprocher du mythe grec du labyrinthe :

- Thésée sort du labyrinthe grâce au fil d'Ariane, Poucet sort de la forêt grâce aux petits cailloux ;

- Thésée abat le Minotaure, Poucet trompe l'Ogre ;

- Dédale sort de sa triste condition par les airs, Poucet en sort en s'élevant socialement.

Bible

La victoire du faible sur le fort grâce au courage et à l'intelligence est à rapprocher de l'épisode de David, simple berger, contre Goliath dans l'Ancien Testament. À la suite de sa victoire, David deviendra roi.

Contes voisins

- Le conte russe Баба-яга и заморышек (Baba Yaga et Petit Bout, littéralement « le gringalet, l'avorton »)[3], outre son titre, comporte diverses similitudes avec Le Petit Poucet. Dans ce conte, Petit Bout a 40 frères ; partis ensemble à la recherche de fiancées, ils arrivent chez l'ogresse Baba Yaga qui a 41 filles. Elle feint de les leur accorder, mais s'apprête à tuer les prétendants pendant leur sommeil. Averti par son cheval, Petit Bout fait échanger à ses frères leurs vêtements avec ceux des filles de l'ogresse, qui, ainsi trompée, leur fera trancher la tête.

- On peut aussi noter certaines analogies avec le conte de fées allemand Hansel et Gretel.

- Jean-Claude Mourlevat a adapté ce conte dans son roman L'Enfant Océan mettant en scène un enfant qui fuit avec ses six frères vers l'océan car leur père a menacé de les tuer. Les allusions au conte de Perrault sont nettes notamment par quelques citations.

- La moitié sud de France, de tradition linguistique occitane, possède également ses propres versions du conte : Le Plein-pougnet (Lo Plenponhet) ou Le Pequeletou (Lo Pequeleton)[4].

Adaptations

- Cinéma

- 1901 : Le Petit Poucet est un film produit par Pathé Frères

- 1909 : Le Petit Poucet est un film muet de Segundo de Chomón

- 1912 : Le Petit Poucet est un film muet réalisé par Louis Feuillade

- 1972 : Le Petit Poucet est un film de Michel Boisrond

- 1996 : Le Petit Poucet est un téléfilm d'animation de Frédéric Nagorny

- 2001 : Le Petit Poucet est un film d'Olivier Dahan

- 2012 : Le Petit Poucet est un téléfilm de Marina de Van

- Théâtre

- 1930 : Le Petit Poucet, comédie musicale en cinq actes de Thérèse Lenôtre, Théâtre du Petit-Monde[5]

- Musique

- Pollicino est un opéra de Hans Werner Henze.

- Le Petit Poucet est le deuxième mouvement de l’œuvre de Maurice Ravel intitulée Ma mère l'Oye.

- Dans son conte musical Émilie Jolie, sorti, pour la première fois en album en 1979, l'auteur-compositeur-interprète Philippe Chatel fait référence au conte Le Petit Poucet dans le texte de la Chanson du petit caillou, créée par Henri Salvador, Yves Simon et Séverine Vincent. En effet, le petit caillou, incarné par Yves Simon, qui s'est perdu dans une forêt noire et crie son désespoir du fait d'être seul, chante que Le Petit Poucet l'a laissé tomber, l'a oublié, en prenant ses frères et ses sœurs. Toujours en référence au conte Le Petit Poucet, Émilie Jolie, considérée comme la fée du livre d'images dont elle est pourtant la principale héroïne, accepte de mettre le petit caillou dans sa poche pour qu'il ne soit plus jamais seul.

- Arts plastiques

Le Petit Poucet est une scène animée et un livre animé géant d'Armand Langlois

- Romans

- L'Enfant Océan est un roman de littérature jeunesse de Jean-Claude Mourlevat librement adapté du conte d’origine.

- Trois histoires du Petit Poucet racontées dans le monde, recueil jeunesse, second tome de la collection Le tour du monde d'un conte par les Editions Syros - on y retrouve Le Petit Poucet de Perrault dans sa version intégrale, la version polonaise Les enfants chassés et la version nord-américaine Jack et le cannibale (2011).

- Bande dessinée

- Le petit Poucet[6] de Richard Di Martino (adaptation et dessin), chez Bamboo Édition, 2011

- Le petit Mamadou Poucet[7] de Tarek, Aurélien Morinière et Svart chez EP Jeunesse, 2008

- La véritable histoire du petit Poucet de Calvo aux éditions du Castor[8]

- Le petit Poucet[9] de Chiqui de la Fuente, 1978

- Attractions

- Dans le parc d'attractions Efteling, Le Petit Poucet essaie de voler les bottes de l'ogre dans le bois des Contes.

Expression

Dans le langage courant du sport, l'image du Petit Poucet est reprise pour désigner un outsider ou le club qui évolue dans la plus basse division encore en lice dans une coupe.

Fable-express

Alphonse Allais a fait malicieusement référence au Petit Poucet dans cette fable-express gentiment scatologique :

- « Un jeune enfant, sur son pot, s'efforçait.

- Moralité :

- Le petit poussait. »[10]

Notes et références

- Rappelé par Bernadette Bricout dans La Clé des contes (voir Bibliographie).

- Charles Perrault, Contes (introduction, notices et notes de Catherine Magnien), Éditions Le Livre de Poche Classique.

- Afanassiev, Contes populaires russes, traduit et présenté par Lise Gruel-Apert, t.I, Imago, 2008 (ISBN 978-2-84952-071-0). Texte en russe.

- Nicole Belmont, « Pouçot : conception orale, naissance anale. Une lecture psychanalytique du conte type 700. ».

- J. C.-M., « Théâtre du Petit-Monde », Le Ménestrel, , p. 458 (lire en ligne)

- Adaptation pour les 3-7 ans du conte d'origine sans bulles de texte. .

- Cette adaptation est un détournement du conte d'origine et le héros est un petit Poucet à la peau noire. Pour plus d'informations voir la fiche sur le site Bédéthèque.

- Voir la fiche descriptive sur Bédéthèque.

- La fiche sur Bédéthèque.

- Cité par Claude Gagnière, Pour tout l'or des mots, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1996 (ISBN 2-221-08255-9).

Voir aussi

- Tom Pouce (Daumesdick), conte popularisé par les frères Grimm en 1819.

Bibliographie

- (fr) Jérémie-Jacques Oberlin, Essai sur le Patois lorrain des environs du Comté du Ban de La Roche, fief Royal d'Alsace, Jean Fred. Stein, Strasbourg, 1775, p. 158-165. – Version du Petit Poucet recueillie au XVIIIe siècle en patois de Lunéville.

- (fr) Bernadette Bricout, La Clé des contes, Seuil, 2005 (ISBN 978-2-02-052607-4)

Textes complets sur Wikisource

- Charles Perrault

- Le Petit Poucet, éditions Barbin, 1697

- Le Petit Poucet, version moderne

- Les Contes de ma mère l’Oye avant Perrault, Le Petit Poucet (1878).

Liens externes

- Le Petit Poucet de Charles Perrault (texte)

- Le Petit Poucet

- Résumé du Petit Poucet

- Épisode 1 : Le Petit Poucet de Charles Perrault (audio : 30 minutes) dans l'émission Les lectures baroques d'Eugène Green diffusée sur France Culture

- Le petit poucet : conte en argot (78 tours numérisé / audio : 6 minutes 30 secondes), parodie du conte de Perrault racontée par Yves Deniaud sur le site de la Médiathèque Musicale de Paris

- Le Petit Poucet en version audio par Romy Riaud

- Le Petit Poucet en version audio par Hélène Sauter

- Le Petit Poucet, version audio

- Portail des contes et fables

- Portail de la France du Grand Siècle

На других языках

- [fr] Le Petit Poucet

[it] Pollicino

Pollicino (Le Petit Poucet) è una celebre fiaba di Charles Perrault, originariamente pubblicata nei I racconti di mamma l'oca nel 1697. Carlo Collodi ha tradotto la fiaba in italiano con il titolo Puccettino. Pollicino presenta molti punti in comune con la fiaba Hansel e Gretel dei fratelli Grimm.[1][2]Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии