fiction.wikisort.org - Personaggio

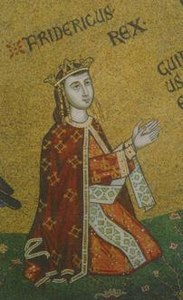

Federico d'Aragona, conosciuto anche come Federico III[1] di Sicilia, o di Trinacria (Barcellona, 13 dicembre 1273 o 1274[3] – Paternò, 25 giugno 1337[3]), è stato reggente aragonese in Sicilia dal 1291 al 1295, Re di Sicilia - come Federico III[1] - dal 1296 al 1302 e poi di Re di Trinacria dal 1302 alla sua morte. Appare con il nome di Fridericus (rex) nei documenti in lingua latina, Frederic (el de Sicília) in quelli in catalano, Fridiricu in siciliano, Frederico in aragonese.

| Federico III[1] di Sicilia | |

|---|---|

| |

| Re di Sicilia | |

| |

| In carica | 15 gennaio 1296 - 25 giugno 1337[2] |

| Predecessore | Giacomo I |

| Successore | Pietro II |

| Nome completo | Frederic Perez |

| Nascita | Barcellona, Contea di Barcellona, 13 dicembre 1273 o 1274[3] |

| Morte | tra Paternò e Catania[3], 25 giugno 1337 |

| Sepoltura | Cattedrale di Catania |

| Casa reale | Casa d'Aragona |

| Padre | Pietro III di Aragona |

| Madre | Costanza di Sicilia |

| Consorte | Eleonora di Napoli |

| Figli | Pietro Ruggero Costanza Manfredi Elisabetta Guglielmo Giovanni d'Aragona Caterina e Margherita, legittimi Alfonso Federico di Sicilia Elisabetta Eleonora Sancho e Orlando, illegittimi |

| Religione | Cattolicesimo |

Origine

Figlio maschio terzogenito del re d'Aragona, di Valencia e conte di Barcellona e altre contee catalane, Pietro III il Grande e di Costanza di Sicilia[4], figlia del re di Sicilia Manfredi (figlio illegittimo dell'imperatore Federico II di Svevia e di Bianca Lancia).[5][6][7]

Biografia

|

Questa voce o sezione sull'argomento sovrani non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

|

Federico era il figlio terzogenito dei tre figli maschi ancora in vita (gli altri due erano Alfonso, il figlio primogenito, e Giacomo, il figlio secondogenito; mentre l'ultimogenito, Pietro, era morto giovane) di Pietro e di Costanza[8][9]. Confermato anche nella Historia Sicula di Bartolomeo di Neocastro (Alfonsus, Elisabeth regina Portugalli… Rex Iacobus, Dominus Fridericus, domina Violanta et dominus Petrus) e nella Crònica (Anfós, Jacme, Frederic e Pere) di Ramon Muntaner[9].

Il 19 giugno 1291, suo fratello primogenito, il sovrano della corona d'Aragona, Alfonso III morì improvvisamente lasciando l'Aragona, Valencia, la Catalogna e il governo di Maiorca al secondogenito, Giacomo il Giusto e disponendo che la Sicilia andasse al terzogenito Federico; ma Giacomo dopo essersi fatto incoronare a Saragozza nel mese di luglio, come successore di Pietro III e non di Alfonso III, ne trascurò il testamento e si tenne il regno di Sicilia, a scapito di Federico. L'infante Federico, nello stesso 1291, fu inviato, come luogotenente del fratello Giacomo II, in Sicilia[9], dove raggiunse la madre Costanza.

Giacomo II voleva porre fine alla situazione che vedeva l'Aragona in perenne lotta contro il papato la Francia e la situazione si sbloccò dopo l'elezione al papato, il 23 dicembre 1294, di Bonifacio VIII, che, elaborando la proposta del suo predecessore, papa Celestino V, ad Anagni, il 12 giugno del 1295 stipulò con Giacomo e con Carlo II d'Angiò il Trattato di Anagni. Con questo accordo, Giacomo acconsentì a cedere la Sicilia; in cambio avrebbe ottenuto i feudi di Sardegna e di Corsica, se li avesse saputi conquistare, e avrebbe sposato la figlia di Carlo II d'Angiò; mentre Federico, che perdeva il governatorato della Sicilia sarebbe stato compensato dal matrimonio con l'erede dell'impero d'oriente, Caterina Courtenay, figlia dell'imperatore titolare Filippo I di Courtenay e Beatrice d'Angiò, con l'impegno di Federico di aiutare il futuro suocero a riconquistare l'impero[9]. Il re di Francia, Filippo IV il Bello, pur approvando il trattato di Anagni, rifiutò di accettare quest'ultima clausola e, in quello stesso anno, il fidanzamento tra Federico e Caterina fu rotto[9]. Federico, amareggiato, oltre che dalla rottura del fidanzamento, anche dal fatto che Giacomo II non aveva ottemperato al testamento di Alfonso III, accettò le offerte dei Siciliani che, sentendosi traditi dal nuovo re aragonese, dichiarato decaduto Giacomo, lo elessero al trono di Sicilia. L'11 dicembre 1295, a Palermo, Federico fu proclamato Signore della Sicilia[9], e il Parlamento siciliano riunito al Castello Ursino di Catania, il 15 gennaio 1296, lo riconobbe Federico III Re di Sicilia[9]. L'incoronazione ufficiale avvenne, il 25 marzo del 1296, nella Cattedrale di Palermo[9].

Federico riprese le guerre del Vespro e, prendendo l'iniziativa nei confronti degli Angioini, non solo conservava la Sicilia ma portava la guerra in Calabria e nel napoletano. Allora Bonifacio VIII, agli inizi del 1297, convocò a Roma sia Giacomo II che Carlo II d'Angiò e li spronò a riconquistare la Sicilia secondo il trattato di Anagni; dovettero abbandonare la Sicilia, per ordine di Giacomo, sia Giovanni da Procida che Ruggero di Lauria, che divenne ammiraglio della flotta alleata anti-siciliana e alla fine anche la regina madre Costanza dovette abbandonare il figlio prediletto Federico e raggiungere Giacomo a Roma. Giacomo intervenne, a fianco degli Angioini, contro il fratello Federico e i Siciliani e con la sua flotta aragonese affiancata da quella napoletana, a Capo d'Orlando, nel luglio del 1299, sconfisse Federico che si riuscì a salvare con solo 17 galee. Giacomo, l'anno dopo, visto che il fratello continuava a resistere, fece ritorno in Aragona. La guerra fu proseguita con successo da Roberto d'Angiò, nominato da Carlo II vicario generale in Sicilia, e suo fratello Filippo I di Taranto, con la conquista di alcuni importanti centri nella Sicilia orientale: nell'ottobre 1299 Catania, per la ribellione dei suoi nobili cittadini Virgilio Scordia e Napoleone Caputo, passava in mano angioina; Paternò dopo un breve assedio veniva consegnata dal conte camerario Manfredi Maletta; Noto, difesa valorosamente da Ugolino Callari, compare dello stesso Federico, veniva infine a patti con Roberto d'Angiò. Messina, difesa dai Palizzi, tuttavia resisteva all'assedio angioino e Federico riportava una notevole vittoria nella piana di Falconara (Trapani), facendo prigioniero Filippo di Taranto.

Allora il papa, nel 1300, chiamò in aiuto i templari, gli ospitalieri e i riluttanti Genovesi, ma ad eccezione di una nuova brillante vittoria della flotta di Lauria su quella siciliana, il 14 giugno del 1300, la situazione non progredì. Infine Bonifacio VIII si rivolse al re di Francia, Filippo IV il Bello, che inviò un esercito al comando del fratello, Carlo di Valois: questi, arrivato in Sicilia, nel maggio del 1302, bruciando e depredando, l'attraversò sino a Sciacca, dove però arrivò distrutto dalla malaria e, per la paura di un deciso attacco da parte di Federico, accettò la pace che gli venne offerta. Allora da Carlo di Valois, Carlo II d'Angiò e dal papa, fu proposto a Federico di sposare la figlia di Carlo II lo Zoppo e di Maria d'Ungheria e sorella del duca di Calabria Roberto, Eleonora; durante la trattativa fu offerto a Federico, in cambio della Sicilia, il regno di Albania, creato per lui oppure il regno di Cipro, dopo averlo tolto alla famiglia Lusignano[9]. Federico rifiutò, ma, nell'agosto del 1302, fu trovato un compromesso che prevedeva che Federico III mantenesse il potere sulla Sicilia col titolo di Re di Trinacria (quello di Sicilia spettava solo al re di Napoli) fino alla sua morte, dopo la quale l'isola sarebbe dovuta passare nuovamente agli Angiò[9].

La guerra dei Vespri Siciliani terminò con la pace di Caltabellotta: il 31 agosto del 1302, probabilmente nel castello del Pizzo, si firmò il trattato di pace. Questo trattato, modificato dal papa il 12 maggio 1303, comunque confermò che Federico III mantenesse il potere sulla Sicilia, portatagli in dote dalla moglie Eleonora, col titolo di Re di Trinacria e dopo la sua morte l'isola sarebbe dovuta passare nuovamente agli Angiò. Il matrimonio con Eleonora venne celebrato nel maggio 1303, a Messina[10][11][12].

Nel 1311, la Compagnia Catalana invitò Federico a dichiararsi sovrano del ducato di Atene, dopo che la compagnia aveva conquistato il territorio dopo aver sconfitto Gualtieri V di Brienne[9][13]. Federico nominò il figlio Manfredi, duca di Atene e, l'altro figlio, illegittimo, Alfonso Federico, capitano-generale del ducato[9].

Nel 1311, Federico III si alleò con Arrigo VII di Lussemburgo, che era calato in Italia per essere eletto Re dei Romani a Milano e imperatore del sacro romano impero a Roma (1312). In quel periodo, Federico intavolò con l'imperatore una trattativa per il fidanzamento di suo figlio, Pietro con la figlia ultimogenita di Arrigo, Beatrice; ma la trattativa, nel 1312, sfumò per la scelta di Arrigo di imparentarsi con gli Angiò e a Pietro preferì Carlo, figlio del re di Napoli, Roberto d'Angiò[14]. Nonostante le trattative con Roberto, Arrigo e Federico preparavano la guerra contro il regno di Napoli, che avrebbe dovuto essere attaccato da Arrigo via terra e da una potente flotta imperiale-siciliana, già armata nel 1313 e comandata da Federico, via mare; ma la prematura morte dell'imperatore fece fallire il piano. Alla morte di Arrigo, Federico propose un'alleanza in chiave antiangioina alla ghibellina Repubblica pisana, che fu rifiutata in quanto Federico in cambio pretendeva il possesso della Sardegna (promessa dal papa in feudo da conquistare a suo fratello, il re d'Aragona, Giacomo II il Giusto).

La pace di Caltabellotta durò solo una dozzina di anni e, dopo che nel 1313 la guerra tra Angioini e Aragonesi era ripresa, il parlamento siciliano, il 12 giugno 1314, disattendendo l'accordo siglato con la Pace di Caltabellotta, riconosceva il figlio di Federico, Pietro come erede al trono, e quindi, alla sua morte, successore di Federico, e, il 9 agosto, confermava Federico re di Sicilia e non più di Trinacria[9]. Seguirono due anni di guerra, in cui Roberto d'Angiò cercò di conquistare l'isola nel 1314, a cui seguì una tregua di due anni, sino al 1316. Allo scadere della tregua, Roberto attaccò la Sicilia occidentale e si diresse su Palermo, su cui confluiva anche la flotta napoletana. Federico, vedendosi a mal partito, nel 1317, chiese una tregua che gli fu concessa a patto di restituire agli angioini tutte le posizioni che ancora deteneva sul continente (quasi tutte in Calabria); la nuova tregua sarebbe scaduta a Natale del 1320.

Finita la tregua, Federico, nel 1321, inviò una flotta con reparti di cavalleria di fronte a Genova, in aiuto ai ghibellini che combattevano contro la repubblica di Genova, ma Roberto d'Angiò, alleato di Genova, inviò 82 galee che costrinsero la flotta siciliana a ritirarsi e rientrare in Sicilia (passando da Ischia la saccheggiò). Nel settembre dello stesso anno, la flotta siciliana tornò a Genova e coordinando gli attacchi con le truppe dei ghibellini lombardi capitanati da Marco Visconti, riuscì a creare grandi difficoltà per i difensori, senza però riuscire a fare cadere la città. Col cattivo tempo, la flotta, molto danneggiata, dovette rientrare definitivamente in Sicilia.

Sempre nel 1321, Federico aveva fatto incoronare il figlio Pietro come co-regnante e suo successore[9], attirandosi le ire del papa Giovanni XXII, che scagliò l'interdetto sulla Sicilia (Giovanni XXII lo tolse solo nel 1334, poco prima di morire).

In viaggio da Palermo ad Enna, Federico si ammalò gravemente. Morì il 25 giugno del 1337, nel tragitto tra Paternò e Catania[3], poiché sperava di ricevere cure migliori nell'ospedale della Commenda di San Giovanni Gerosolimitano nei pressi di Paternò. Com'era tradizione di quei tempi, nell'ospedale vennero sepolte le viscere, mentre la salma, trasportata a Catania, fu esposta al Castello Ursino. Federico aveva dichiarato nel testamento di voler esser sepolto a San Francesco nella città di Barcellona, accanto al fratello Alfonso d'Aragona e alla madre Costanza, ma modificò le sue volontà e dispose per una sepoltura nella cattedrale nel capoluogo. La salma venne quindi tumulata provvisoriamente nella Cattedrale di Catania, in attesa di traslazione a Palermo. A causa del perdurare della guerra del Vespro la salma rimase definitivamente a Catania.

Il profilo del Re di Sicilia

Il carattere e il comportamento di Federico fu molto influenzato dalla discendenza normanno-sveva: come Ruggero fu fondatore di uno stato, fu un abile condottiero e un buon legislatore e come il bisnonno Federico II fu carismatico, aggressivo, filo-imperiale e perennemente scomunicato (in particolare interdetto dal papa Giovanni XXII dal 1321 al 1334). Nel 1296, in occasione dell'elezione promulgò le «Constitutiones regales» (il cui capitolo XXVIIII del secondo libro, noto anche come Capitolo Volentes, introdusse una notevole innovazione normativa concernente l'acquisto dei feudi); i «Capitula alia»; le «Ordinationes generales» nonché altri testi che fornirono una base di garanzie costituzionali innovative per il medioevo, comprendente i doveri dei reggenti e l'obbligo di convocare almeno annualmente il parlamento siciliano. Nel 1324, il parlamento riunito ad Enna emanò, fra le altre, cupe norme che prevedevano la segregazione degli Ebrei.

I caratteri della Sicilia che noi tutti oggi conosciamo derivano in gran parte da questo secondo regno di Sicilia, fondato nel 1296 da Federico, che poi, passando attraverso varie reggenze, verrà soppresso nel 1816 da Ferdinando I di Borbone.[15]

Durante il suo regno si accentuò certamente il regime feudale: il parlamento aveva tre rami (ecclesiastico, demaniale e militare), si radicò il latifondismo e l'economia entrò in crisi.

Ma egli va comunque ricordato per le sue riforme civili e amministrative che interessarono la Sicilia che davano maggiore potere al Parlamento (detti i Capitoli) e la suddivisione amministrativa dell'isola in quattro "Valli" (Val di Noto, Val Demone e Val di Mazara, Val di Girgenti).

La corte di Federico: laboratorio di dibattiti religiosi e rifugio di dissidenti

Federico III fu intimo amico del catalano Arnaldo da Villanova, accolse alla sua corte i francescani spirituali perseguitati e i fraticelli. Il mistico Raimondo Lullo ripose in lui molte speranze per un rinnovamento del cristianesimo. Egli stesso interessato alla mistica, Federico fece della sua corte un focolare di dibattiti filosofici e religiosi, nel quale interloquivano filosofi aristotelici, pensatori ebrei, alchimisti, astrologi, e anche praticanti di magia. Anche se si scontrò spesso con le autorità ecclesiastiche, Federico non era mosso da uno spirito anticristiano, quanto piuttosto dall'ansia di acquisire conoscenze sempre nuove e dalla convinzione che il mondo, ormai vecchio, si stava rinnovando.[16]

Il Parlamento Siciliano

Il Parlamento siciliano, composto da feudatari, sindaci delle città, dai conti e dai baroni, era presieduto e convocato dal re.

La funzione principale era la difesa dell'integrità della Sicilia, come valore massimo anche nei confronti dell'assolutismo del re, nell'interesse di tutti i siciliani. Il re, infatti, non poteva stringere accordi di qualunque natura (politica, militare o economica) né dichiarare guerre senza aver prima consultato e ottenuto l'approvazione del Parlamento che, per costituzione, doveva essere convocato almeno una volta l'anno nel giorno di Tutti i Santi. Il Parlamento costituzionalmente aveva il compito di eleggere il re e di svolgere anche la funzione di organo garante del corretto svolgimento della giustizia ordinaria esercitata da giustizieri, giudici, notai e dagli altri ufficiali del regno.

Federico III nella Divina Commedia

- Nella Divina Commedia, Dante cita Federico, nel Terzo canto del Purgatorio nelle parole di suo nonno Manfredi di Sicilia, che si trova fuori dai cancelli del Purgatorio, nel primo ripiano dell'antipurgatorio; mentre incontra il padre Pietro III il Grande e i fratelli Alfonso III il Liberale e Giacomo il Giusto, con Carlo I d'Angiò e Filippo III di Francia, fuori dai cancelli del Purgatorio, nella Valletta dei Principi dell'Antipurgatorio, per la continua lotta che li oppose, insieme agli altri monarchi da lui ritenuti colpevoli per la disastrosa situazione politica nell'Europa del XIII secolo.

|

«...Io son Manfredi, |

| (Riferimento a Federico come "Onor di Cicilia", Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, III, 103-145) |

Discendenza

Dall'unione con Eleonora d'Angiò nacquero nove figli, ma gli vengono attribuiti almeno altri cinque figli naturali nati da una relazione con Sibilla Sormella.[6][9][17]

(dal XVI secolo moschea Selimiye)

Nicosia, Cipro.

Da Eleonora ebbe:[18]:

- Pietro (1304-1342), erede e re di Trinacria;

- Ruggero (1305-?), morto giovane;

- Costanza (1305-dopo il 19 giugno 1344 a Cipro), fu prima fidanzata, nel 1306, a Roberto di Francia (1297-1307), figlio del re di Francia, Filippo IV il Bello; poi, il 16 ottobre 1317, sposò Enrico II di Cipro (1270-1324), nella chiesa di Santa Sofia in Nicosia, in seguito, in seconde nozze, il 29 dicembre 1331, sposò Leone V d'Armenia (1310-1341), e infine, nel 1343, sposò Giovanni di Lusignano (1329/1330-1375);

- Manfredi (1306-1317), duca di Atene;

- Isabella (1310-1349), sposata dal 1328 con il duca Stefano II di Baviera

- Guglielmo (n.1312-1338), principe di Taranto, duca di Atene e di Neopatria;

- Giovanni d'Aragona (1317-1348), duca di Atene e di Neopatria, reggente di Sicilia (1338-1348);

- Caterina (1320-1342), badessa nel convento di Santa Chiara a Messina;

- Margherita (1331-1377), sposata nel 1348 con Rodolfo II del Palatinato.

Da Sibilla Sormella ebbe:[19]:

- Alfonso Federico di Sicilia, (ca. 1294- tra 1334 e il 1339), signore di Salona, conte di Gozo e di Malta, fu reggente del ducato di Atene e di Neopatria;

- Orlando (o Rolando) di Sicilia (ca. 1296- in battaglia a Caltanissetta, aprile/maggio del 1361), barone di Avola:

- Elisabetta (o Isabella) di Sicilia (ca. 1297-1341), sposò il conte di Empuries, Ponzio VI e poi in seconde nozze, Raimondo di Perralta, conte di Caltabellotta;

- Eleonora di Sicilia (ca. 1298), fu fidanzata con Ruggero il figlio dell'ammiraglio, Ruggero di Lauria, poi sposò il conte di Modica, Giovanni di Chiaramonte;

- Sancho di Sicilia (ca. 1300- ca. 1334), barone di Militello, sposò la signora di Cammarata, Macalda Palizzi, che gli diede un figlio:

- Federico (?-1334), barone di Militello, che a sua volta ebbe un figlio:

- Vinciguerra, barone di Militello, che a sua volta ebbe un figlio:

- Federico, barone di Militello.

- Vinciguerra, barone di Militello, che a sua volta ebbe un figlio:

- Federico (?-1334), barone di Militello, che a sua volta ebbe un figlio:

Ascendenza

| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||

| Pietro II di Aragona | Alfonso II d'Aragona | ||||||||||||

| Sancha di Castiglia | |||||||||||||

| Giacomo I d'Aragona | |||||||||||||

| Maria di Montpellier | Guglielmo VIII di Montpellier | ||||||||||||

| Eudocia Comnena | |||||||||||||

| Pietro III d'Aragona | |||||||||||||

| Andrea II d'Ungheria | Béla III d'Ungheria | ||||||||||||

| Agnese d'Antiochia | |||||||||||||

| Iolanda d'Ungheria | |||||||||||||

| Iolanda di Courtenay | Pietro II di Courtenay | ||||||||||||

| Iolanda di Fiandra | |||||||||||||

| Federico III di Sicilia | |||||||||||||

| Federico II di Svevia | Enrico VI di Svevia | ||||||||||||

| Costanza d'Altavilla | |||||||||||||

| Manfredi di Sicilia | |||||||||||||

| Bianca Lancia | Bonifacio I d'Agliano | ||||||||||||

| Bianca Lancia | |||||||||||||

| Costanza di Sicilia | |||||||||||||

| Amedeo IV di Savoia | Tommaso I di Savoia | ||||||||||||

| Margherita di Ginevra | |||||||||||||

| Beatrice di Savoia | |||||||||||||

| Anna di Borgogna | Ugo III di Borgogna | ||||||||||||

| Beatrice di Albon | |||||||||||||

Note

- Il numerale di questo re di Sicilia dovrebbe essere II, in quanto era il secondo Federico che regnava sull'isola, ma, secondo gli storici, egli stesso scelse l'ordinale III, in omaggio al suo bisnonno, l'imperatore Federico II di Svevia, che era stato anche re di Sicilia e che era uso presentarsi e firmarsi come: Fridericus secundus imperator etc.: come suo successore sul trono di Sicilia si autoproclamò Federico III. Modificò inoltre lo stemma del Regno, inserendo le insegne imperiali della dinastia sveva accanto a quelle d'Aragona. Vi sono però altre due versioni:

- che l'ordinale terzo (III) intendesse che era il terzo figlio di Pietro il Grande,

- oppure che era il terzo re siciliano appartenente alla Casa di Barcellona.

- Nel 1321, associò al trono il figlio, Pietro II

- Salvatore Fodale, FEDERICO III d'Aragona, re di Sicilia, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 45, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995. URL consultato il 14 ottobre 2018.«FEDERICO III (II) d'Aragona, re di Sicilia (Trinacria)»

- Costanza di Hohenstaufen anche detta di Sicilia, non deve essere confusa con Costanza d'Altavilla, anch'essa detta di Sicilia, bisnonna di Costanza di Hohenstaufen.

- (EN) Dinastie reali d'Aragona

- (EN) Barcellona - Genealogy

- (DE) Pietro III d'Aragona genealogie mittelalter Archiviato il 13 aprile 2009 in Internet Archive.

- La Cronaca piniatense è una cronaca storiografica, voluta dal re d'Aragona, Pietro IV, del regno di Aragona, dalle sue origini comitali sino alla Corona d'Aragona (1336, morte di Alfonso IV di Aragona)

- (EN) Reali di Sicilia

- Secondo Genealogy fu celebrato il 17 maggio 1302

- Secondo i continuatori del Chronicon di Guillaume de Nangis, il matrimonio era già stato celebrato, nel 1302

- Eleonora era al suo secondo matrimonio, avendo sposato in prime nozze, nel 1299, Filippo II de Toucy, futuro Principe titolare di Antiochia (dalla madre, Lucia di Tripoli) futuro Signore di Laterza (dal padre, Narjot de Toucy). Il matrimonio era stato annullato dalla bolla di papa Bonifacio VIII, il 17 gennaio 1300, per la troppo giovane età della sposa

- Nel 1310 la Compagnia Catalana aveva offerto I suoi servigi a Gualtieri V di Brienne, Duca di Atene e, in un anno aveva liberato il ducato, ma il Brienne che si era rifiutato di pagare alla Compagnia i servigi ottenuti. La Compagnia si vendicò sconfiggendo e uccidendo il Brienne nella battaglia di Halmyros, sulle rive del fiume Kifisos (Κηφισός in greco), il 15 marzo 1311 e assumendo il controllo del Ducato di Atene.

- Arrigo e Roberto stipularono un accordo di nozze, che poi non si fecero, probabilmente per la morte di Arrigo, a Buonconvento, il 24 agosto del 1313).

- Massimo Costa. Storia istituzionale e politica della Sicilia. Un compendio. Amazon. Palermo. 2019. Pagg. da 147 a 157 - ISBN 9781091175242

- Antonio Oliver. "Heterodoxia en la Mallorca de los siglos XIII-XV". Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 79 (1963), p. 175.

- (DE) Federico III di Sicilia genealogie mittelalter Archiviato il 29 settembre 2007 in Internet Archive.

- (EN) Federico III e Eleonora - familyhistory Archiviato il 16 novembre 2017 in Internet Archive.

- (EN) Federico III e Sibilla - familyhistory Archiviato il 16 novembre 2017 in Internet Archive.

Bibliografia

- (EN) Clifford R. Backman, "The Decline and Fall of Medieval Sicily: Politics, Religion, and Economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337", Cambridge University Press, 2002

- Salvatore Fodale, FEDERICO III (II) d'Aragona, re di Sicilia (Trinacria), in Dizionario biografico degli italiani, XLV volume, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 682–694. URL consultato il 14 ottobre 2018.

- (DE) Salvatore Fodale, Lexikon des Mittelalters alla voce Friedrich III. (II.) von Aragòn, vol. IV coll. 944-945, Monaco-Zurigo 1989.

- E. Bresc, Dizionario Enciclopedico del Medioevo alla voce Federico III d'Aragona, vol. II, Parigi-Roma-Cambridge, p. 710.

- G. Cosentino, Codice diplomatico di Federico III di Aragona Re di Sicilia, 1885.

- A. Mango, Relazioni tra Federico III di Sicilia e Giovanna I di Napoli. Documenti degli archivi del vaticano. Ristampa anastatica., 1993.

- Antonino De Stefano, Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337), Palermo 1937; 2 ed. Bologna 1954;

- G. La Mantia, Codice diplomatico dei Re Aragonesi di Sicilia (1282-1290), vol. I. Ristampa anastatica, 1990.

- G. La Mantia, Codice diplomatico dei Re Aragonesi di Sicilia (1291-1292), vol. II, a cura di A. De Stefano e F. Giunta, 1956.

- F. Giunta; Giordano N.; Scarlata M.; Sciascia L., Acta Siclulo Aragonensia. Documenti sulla luogotenenza di Federico d'Aragona, vol. I, 1972.

- Giunta F. e Giuffrida A., Acta Siculo Aragonensia. Corrispondenza tra Federico III di Sicilia e Giacomo II d'Aragona, vol. II, 1972.

- P. Corrao, M. Gallina, C. Villa, L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà, 2001.

- P. J. Blok, Germania, 1273-1313 in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 332–371.

- Guillaime Mollat, I papa di Avignone e il grande scisma in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 531–568.

- Hilda Johnstone, Francia: gli ultimi capetingi in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 569–607.

- Edward Armstrong, L'Italia al tempo di Dante in Storia del mondo medievale, vol. VI, 1999, pp. 235–296.

- Pasquale Hamel, Il lungo regno, vita avventurosa di Federico III re di Sicilia, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2014.

Voci correlate

- Regno di Aragona

- Elenco dei conti e dei re di Sicilia

- Regno di Sicilia

- Regno di Napoli

- Vespri siciliani

- Angioini

- Aragonesi

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Federico III di Sicilia

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Federico III di Sicilia

Collegamenti esterni

- Giuseppe La Mantia, FEDERICO II d'Aragona, re di Sicilia, in Enciclopedia Italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1932.

- Federico II d'Aragona, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- Federico II (re di Sicilia), su sapere.it, De Agostini.

- (EN) Federico III di Sicilia, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- Federico III di Sicilia, su BeWeb, Conferenza Episcopale Italiana.

- (ES) Federico III di Sicilia, in Diccionario biográfico español, Real Academia de la Historia.

| Controllo di autorità | VIAF (EN) 810455 · ISNI (EN) 0000 0001 1569 6862 · BAV 495/47034 · CERL cnp00541682 · ULAN (EN) 500267407 · LCCN (EN) n2003048468 · GND (DE) 118897667 · BNF (FR) cb12501904d (data) · J9U (EN, HE) 987007261484405171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-n2003048468 |

|---|

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии